アバターは戦闘で倒れた勇敢な戦士。 しかし、彼の魂は本来ならアースガルズで安らかに眠るはずなのに、Niffelheimという厳しい世界に閉じ込められている。この世界で生き残り、隣地を襲撃し、危険なダンジョンを探索して、ヴァルハラへの道を見つけよう!

死者の世界で生き延びるんだ

戦士は死後も戦士であり続ける。最後の試練の道を行き、神々に自分の能力を示そう。生前、寒さ、闇、死におびえることはなかったのだから、今も恐れることはないだろう。食糧を調達し、身を守り、これらの土地の謎を解くんだ。見捨てられた者になってはならない。

土地を攻撃しようとする者を、みんな倒すんだ。敵に勝つたび、アースガルズに近づくことになる。骨、歯、毛皮。すべてが武器やアーマーとして使える。攻撃を防御し敵に打ち勝つのに役立つ要塞を建てよう。死の神官が難題を課するだろう。要求に従うか、拒絶して死の奴隷の戦いに加わるか?

癖の強いダークファンタジー作品にようこそ

『ニッフェルハイム』というタイトルからして只者ではない雰囲気が漂っていた本作ですが、実際にプレイしてみると、その印象は間違っていませんでした。ゲーム開始直後から、陰鬱で重厚なダークファンタジーの世界観が広がり、プレイヤーを容赦なくその中へと引き込んできます。

本作では主人公が一切喋らず、セリフや心情描写といったものもほとんどありません。ストーリーの多くは冒頭で簡単に語られるだけで、その後はプレイヤーが見知らぬ世界にたった一人放り出され、手探りで進めていくという構成。ゲーム進行に関しても、丁寧なチュートリアルは用意されておらず、必要最低限のヒントだけが与えられるという仕様になっています。

この不親切とも言える設計は一見プレイヤーを突き放しているようにも感じられますが、実際にプレイしてみると「探索しながら徐々に理解していく」過程にゲーム設計の妙を感じることができ、むしろ好印象でした。ただし、理解に詰まる場面も多く、その際には先人プレイヤーによる攻略ブログに助けられる場面もしばしば。決して“誰でも気軽に楽しめる”タイプの作品ではありません。

ストラテジー×アクションRPGという意外性

『ニッフェルハイム』はPSストア上では「RPG」に分類されており、一見すると一般的なアクションRPGのように思えます。しかし実際に遊んでみると、その内容はストラテジー要素が非常に強く、どちらかというと「作業ゲー」に近い性質を持っています。

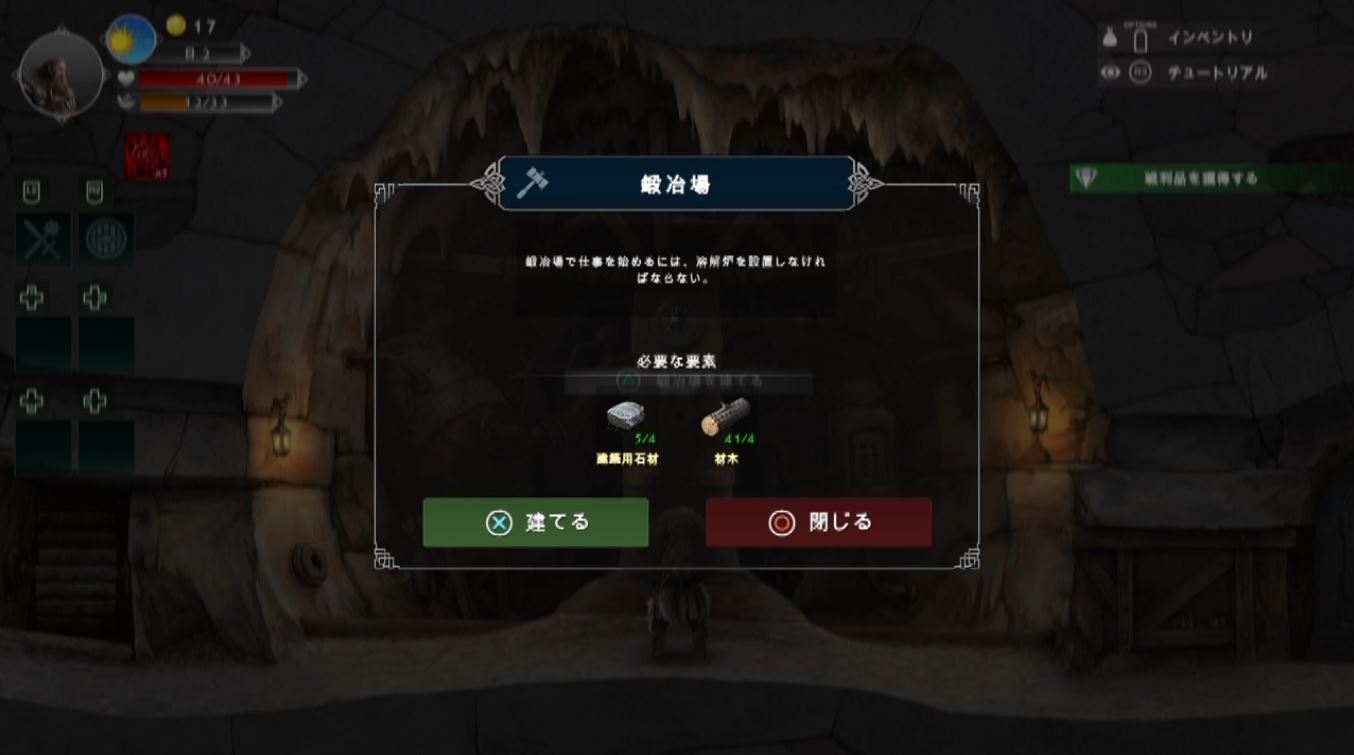

ゲームは横スクロール形式で進行し、フィールド上の資源採取や動物の狩猟といったアクションはワンボタンで完結するシンプルな操作性。ただし、アクションの爽快感やスピード感は控えめで、どちらかというと「効率的な資源回収と計画的な拠点整備」がプレイの中心となります。

敵キャラも登場しますが、敵をバッタバッタとなぎ倒す爽快系ではなく、どちらかというと「資源の一種」として認識したほうが正確です。つまり、「倒すことによって得られる素材」や「進行のために必要な条件」としての意味合いが強いのです。

国の選択とキャラクタータイプによる違い

ゲーム開始時には4つの国の中から所属国を選ぶことができます。しかしながら、これらの国々にはほとんど差別化要素がなく、見た目や地形のバリエーションも限定的。ゲームプレイに影響を与える要素は乏しく、選択にそこまでの重みはありません。

一方で、プレイヤーが操作するキャラクターには4タイプ存在し、それぞれ明確なステータスや特徴が異なっています。攻撃に特化したタイプ、防御に優れるタイプ、バランス型など、自分のプレイスタイルに合ったキャラクターを選ぶことで、より効率的かつ快適にゲームを進行させることができます。

コツコツ作業を愛せる人にこそ刺さる

本作における主な目標は、拠点を発展させて主人公を強化し、最終的に“冥界の門”を開くためのアイテムを集めること。その過程でプレイヤーは、炭鉱を探索し、貴重な鉱石を発掘し、武器・防具を製造し、拠点施設をアップグレードしていく必要があります。

炭鉱には強力なモンスターが潜んでおり、序盤では太刀打ちできない存在ですが、コツコツと資材を集めて装備や施設を強化していくことで、やがて討伐が可能になります。この成長実感こそが、本作の大きな魅力のひとつ。強敵を倒したときには、レアな設計図や重要アイテムが手に入るため、自然と討伐へのモチベーションも高まります。

また、体力管理だけでなく、満腹度の管理も必要とされており、食材を調理して食事を作る必要もあります。さらに、斧やつるはしといった道具のクラフトも必須で、すべての行動が「資源の獲得」と「成長」に直結しています。

2周目を終えて見えてきた“本作の深み”と“自分自身の成長”

1周目の手探り状態から一転して、2周目では経験と知識を活かしながら、自分なりの“最適解”を模索してプレイする楽しさが大きく広がりました。試行錯誤を繰り返した初回プレイとは違い、今回は効率的な資源回収ルートや施設の強化手順、優先すべきクラフトアイテムなどを理解した上で行動できるため、進行もスムーズで、戦略性そのものを味わえるゲーム性が際立って感じられました。

その結果として、2周目では見事「50日」という自己最短記録でのクリアに成功。これは単なるゲーム進行だけでなく、自分自身の成長を実感できた瞬間でもあり、ゲームという枠を超えて一つの達成感を得たような、そんな気持ちにさせてくれました。

クリア後に得られる“ご褒美”と開発者からの粋なメッセージ

2周目のクリア後に入手できる武器もまた、本作の隠れた魅力の一つです。画面上で確認できるその武器には、ただ強いというだけではなく、開発者からプレイヤーへの“感謝”と“称賛”が込められており、その名称からもその想いが伝わってくるようです。

その性能についても、ゲーム内で“神の如く”振る舞えると説明されているほど強力で、まさに苦労して2周クリアした者だけに与えられる“栄誉の証”とも言える代物。このような報酬設計が、プレイヤーの挑戦意欲ややり込み精神を自然と刺激してくれます。

惜しい点:バグは多め、それでも許せてしまう不思議な魅力

ただし、2周目を通じて感じたこととして、プレイ中にバグに遭遇する頻度が少なからず存在していたのは事実です。特に印象的だったのは、拠点内に出現してはならない“手負いの熊”が唐突に姿を現した時。攻撃されることはなかったとはいえ、不意打ちすぎて思わず声を上げそうになりました(笑)。

とはいえ、幸いにもゲーム進行そのものに支障が出るような致命的バグには出会わず、あくまで「驚き」や「戸惑い」の域にとどまるものでした。とはいえ、細かな挙動の不安定さはプレイヤーの没入感を多少損ねるため、「もう一歩丁寧な仕上げがされていれば…」という思いも拭いきれません。

それでも、また時間を置いて戻りたくなる中毒性

バグや粗削りな点がありながらも、それでも「もう一度遊んでみたい」と思わせる不思議な魅力が『ニッフェルハイム』にはあります。作業ゲー的な側面が色濃くありながら、素材集めから拠点構築、強敵討伐といった一連の流れが実に“有機的”につながっていて、気づけば何時間も夢中になってしまう中毒性を持っています。

きっとまた、しばらく時間を置いた頃に「もう一度、自分だけのニッフェルハイムを創ろう」と再訪してしまう、そんな魔力を持った一作です。尖った作品であることは間違いありませんが、その分ハマる人には深く刺さる。2周目を経て、あらためて本作がただの作業ゲーではなく、プレイヤーの知恵と根気を試す“骨太な挑戦”であると再認識しました。