舞台は、ジャングル、山岳、雪山、沼沢地など様々な自然環境が存在する、美しく、貧しく、危険な南米ボリビア。この地を手中に収め、世界最大のコカイン生産拠点とした巨大麻薬カルテル「サンタ・ブランカ」を壊滅させることが、今回のゴーストの任務だ。プレイヤーはゴースト部隊のリーダー、ノマドとして、3人のチームメイトを指揮しながらボリビア各地を転戦する事になる。1人でストーリーを楽しめるのはもちろん、最大4人での協力プレイも可能。

初めての「ゴーストリコン」体験は、期待以上の没入感だった

今回プレイしたのは、ユービーアイソフトが手掛けるオープンワールドTPS『ゴーストリコン ワイルドランズ』。シリーズ初プレイとなる私にとっては、どんな作品なのか未知数だったが、終わってみれば、ただの銃撃戦ゲームではなく、“戦略”と“仲間との連携”が求められる、非常に濃厚で刺激的な体験となった。

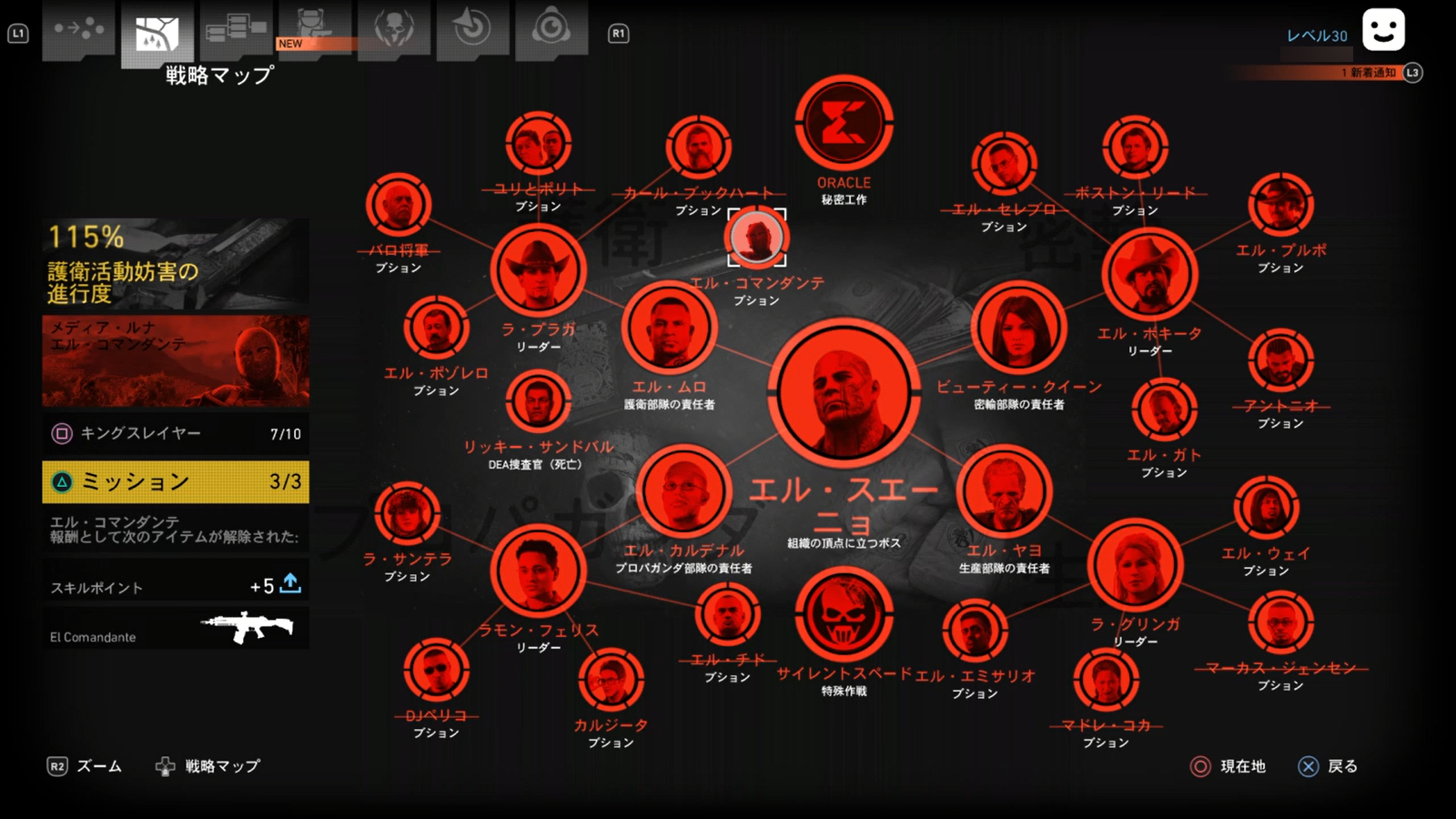

本作の舞台は、南米ボリビア。麻薬カルテル「サンタ・ブランカ」に支配されたこの地で、プレイヤーは米軍の精鋭特殊部隊「ゴースト」の指揮官として潜入作戦を展開していく。広大なオープンワールドを舞台に、敵組織の重要人物を一人ずつ粛清していく構成は、まるで映画のようなスケール感。

同じくユービーアイソフトが開発している『ファークライ』シリーズとの共通点も多く感じたが、その一方で、本作ならではの“チーム戦術”や“緻密な作戦行動”が、よりリアルなミリタリーシミュレーションとして際立っていると感じた。

「ファークライ」と似て非なる戦略性のあるゲームデザイン

『ワイルドランズ』は、その自由度の高さや各地の拠点攻略という点では『ファークライ』シリーズに似ている。しかし、ファークライにあるような「超人的スキル」や「単騎での無双プレイ」は本作では通用しない。

なぜなら、本作でプレイヤーは“特殊部隊のリーダー”という立場であり、3人のAI隊員(またはオンライン協力プレイヤー)と共に任務を遂行していくからだ。力押しでの攻略ではすぐに袋叩きに遭い、増援や包囲に追い込まれる。だからこそ、双眼鏡やドローンを使って事前偵察を行い、敵の位置や装備、行動パターンを把握しながら、慎重かつ戦略的に動く必要がある。

この「戦術がすべてを左右する」緊張感が、本作の最大の魅力のひとつだ。

AI隊員との連携が熱い!ゴルゴ13が3人いる安心感

AI隊員との連携は、想像以上に秀逸だった。例えば、スナイピング機能ではマークした最大3人の敵を、隊員と同時に狙撃することができる。条件を整えさえすれば、その狙撃はほぼ100%成功する。まさに“ゴルゴ13が3人いる”ような感覚だ。

もちろん、隊員一人ひとりに細かく命令を出すことはできないが、それでもチームとして動いてくれる彼らには、自然と愛着が湧いてくる。任務中にちょっとした冗談を言い合ったり、日常的な会話を交わしたりと、単なる戦闘用AIではない“仲間”としての存在感が際立っている。

ボリビアの大地に広がるリアルなオープンワールド

本作のもうひとつの見どころは、作り込まれたボリビアの風景だ。山岳地帯、ジャングル、砂漠、村落、都市部と、さまざまなロケーションがリアルに再現されており、ただ移動するだけでも旅気分を味わえる。

さらに、シームレスな移動や戦闘展開が可能なので、ゲームのテンポが途切れることが少ない。ミッションの成否がその場の判断に委ねられる緊張感もあり、ただのオープンワールドではなく“生きた世界”としての完成度の高さが光る。

良かった点まとめ

-

リアルに再現されたボリビアの風景:変化に富んだ地形や景観が飽きさせない

-

戦略重視のゲームプレイ:隠密・陽動・強襲など、戦術の自由度が高い

-

AI隊員との連携の妙:共に戦い、共に生きる仲間として愛着が湧く

-

豊富な武器とカスタマイズ要素:自分好みの装備で戦術の幅が広がる

-

演出やミッション構成が優れている:物語を追いたくなる魅力あり

気になった点・惜しいと感じた部分

-

TPS視点の扱いにややクセがある:狭い場所や射線の調整が難しい場面がある

-

敵の増援がしつこい場面も:特にミサイル攻撃はやや理不尽に感じることがある

-

武器の性能差がやや平坦:装備のバリエーションが多い割に、実感しづらい

-

ステルスプレイでも敵に見つかりやすい:完全ステルス攻略が少々困難

-

ボリュームの多さが逆に仇になることも:ミッションの反復感が出やすい

南米の大地で任務を遂行せよ——舞台は圧巻のスケールを誇る“ボリビア”

『ゴーストリコン ワイルドランズ』が誇る最大の特徴のひとつは、その壮大すぎる舞台設定だ。プレイヤーが足を踏み入れるのは、南米・ボリビア。ここは、現地を支配する麻薬カルテル「サンタ・ブランカ」によって法と秩序が崩壊した地であり、プレイヤーは米軍特殊部隊「ゴースト」の指揮官として、カルテル壊滅を目指す任務に挑むことになる。

まず驚かされるのが、オープンワールドとして作り込まれたボリビアのリアリティだ。山岳地帯、乾いた荒野、緑豊かなジャングル、都市部、農村地帯……すべてが緻密に描かれており、任務中であっても思わず立ち止まって風景を眺めたくなるほど。時には過酷なミッションの合間に、幻想的な夕焼けや霧に包まれた村に癒やされることもあった。

この世界はただの舞台ではなく、プレイヤーの戦術や移動に直結する“生きた環境”として存在している。

各地に点在する支配拠点と、順序なき攻略の自由度

本作の進行スタイルは非常に自由度が高く、序盤から全マップにアクセスできる。ボリビア全土は複数のエリアに分かれており、それぞれにボス的存在(ブチャロン)が支配者として君臨。どの順番で攻略していくかはプレイヤー次第だ。

当然、エリアごとに推奨レベルや敵の強さに差があるため、序盤から高難易度エリアに突撃すれば、返り討ちに遭うこともしばしば。ただし、それもまた「現地の情勢をどう読むか」という指揮官としての采配に委ねられている点が面白い。

任務の進行に伴って、“サンタ・ブランカ”がどれほど冷酷非道な組織であるかが次第に明らかになってくる。麻薬製造の裏にある非道な実験、恐怖で支配された村人たち、容赦ない粛清……ゲームであることを忘れるほど陰惨な描写もあり、人によっては心が重くなる場面もあるだろう。

だが、それゆえに「この地を解放したい」という気持ちが自然と芽生える。重く苦しい背景設定があるからこそ、任務の成功にはひとしおの達成感がある。

任務の合間に語られる“敵の視点”が秀逸すぎる

本作の演出で特筆すべきは、敵のボス「エル・スエーニョ」のモノローグ的演出だ。物語が進むごとに、エル・スエーニョが語る回想や独白が挿入され、カルテルの崩壊を前に彼が感じる焦燥や怒りをリアルタイムで感じ取ることができる。

これは単なる敵キャラの背景描写にとどまらず、「今、自分が着実に敵の組織を揺るがしている」という実感を強く与えてくれる。演出としても巧みで、プレイヤーのモチベーション維持にも一役買っている。

この“敵側のリアリズム”が、本作をより濃密なストーリーテリングへと昇華させているのは間違いない。

すべてが“シームレス”だからこそ、没入感が段違い

また、もうひとつ感心させられたのが、ゲーム全体のシームレス性。ミッション開始から終了まで、ロードを挟まずそのまま展開されるだけでなく、重要なボスとの戦いにおいても、特別な演出や専用ステージのようなものがない。

それは言い換えれば、“すべての敵が現場にいる”というリアルさに通じている。ボスだからといって特別な演出が用意されているわけではなく、戦場に現れる敵のひとりとして存在し、隊員のスナイプによってあっさり排除できる場合もある。

このあっさりさを「演出不足」と見るか、「特殊部隊の任務としてのリアルさ」と見るかはプレイヤーの感性次第だが、私個人としては後者。すべての作戦が淡々と、そして正確に処理されていく様は、まさに特殊部隊の矜持といえる。

ラスボスの結末にも“兵士のリアリズム”が宿る

ゲームのラスト、エル・スエーニョとの決着についてはネタバレを避けたいので詳細は伏せるが、プレイを終えた身としては「これでよかった」と納得できる結末だった。

本作においてプレイヤーはヒーローではない。あくまで命令を受け、戦場で作戦を遂行する兵士のひとり。その立場に徹して描かれたエンディングは、過度な感動演出やカタルシスを求める人には物足りないかもしれない。

だが、その“リアリズムこそがワイルドランズ”という結論に、プレイを通して自然と至れるような設計になっている。

実際にプレイした人たちの声

「広すぎるマップに圧倒されながらも、攻略の自由さが最高」(30代男性・FPSファン)

「最初はどこから手をつけていいか分からなかったけど、逆にそれがリアル。ドローンで偵察して作戦立てて、仲間に指示して一斉射撃。ほんとに特殊部隊っぽくて燃えました。」

「暗い話が多くてちょっと疲れたけど、それでもやめられなかった」(20代女性・ストーリー重視派)

「人間ドラマの部分が強くて、敵ながらエル・スエーニョの独白に聞き入ってしまうことも。正直、重いテーマだけどそれがゲームをより深くしていたと思う。」

総評:壮大な世界で、“本物の作戦行動”を追体験できるミリタリーTPS

『ゴーストリコン ワイルドランズ』は、ただ敵を倒すTPSではない。ボリビアという広大なフィールドで、仲間と共に作戦を立て、敵を包囲し、正確に排除する——その一連の流れすべてに“リアルな軍事行動”の重みが宿っている。

華やかな演出や無双感を求める人には少々地味に映るかもしれないが、重厚な世界観とリアルな戦場描写、そして自分の判断と指示が成果に直結する感覚を求めるなら、このゲームは間違いなく“刺さる”。

“任務”という言葉の重みを、ゲームでこれほど感じさせてくれる作品は、そう多くはない。