長年ゲームを遊んできた中で、ふと「原点に戻る」ようなプレイ体験をしてみたくなることってありませんか?

今回は、そんな思いからプレイした2008年発売の『アサシンクリード(初代)』のプレイ感想をお届けします。

◆ ファークライから始まった海外ゲーム熱

これまでにも何度かこのブログで取り上げてきた『ファークライ』シリーズ。

広大なマップ、自由度の高いアクション、そして緻密な世界観に触れることで、自分の中で「海外ゲーム熱」が一気に高まりました。

その流れの中で、「アサシンクリード」シリーズにも強く惹かれるように。

正直なところ、シリーズの存在自体は前から知っていました。でも、アクションゲームが苦手ということもあり、ずっと避けてきたタイトルでもありました。

しかし今思えば、それはまさに“食わず嫌い”。

ファークライを通じて海外ゲームの奥深さと面白さに触れたことで、「だったらアサクリにも挑戦してみようじゃないか!」という気持ちになったのです。

◆ 原点から始める理由

「どうせなら、シリーズの原点から順に追ってみたい」

そう考えて手に取ったのが、2008年に発売されたPS3版の『アサシンクリード』です。

発売からすでに10年以上が経過しており、当然グラフィックやシステム面では現代のゲームとは比べられない部分もあるはず。

ですが、その“古さ”すら楽しみながら、現代とは異なるゲーム体験が味わえるのでは?という期待も込めてのプレイでした。

◆ 驚くほど直感的な操作性と快感

いざプレイしてみると、まず驚かされたのはキャラクター操作の気持ちよさ。

とにかく、見える建物には何でも登れる!どこまでもよじ登れる!

この“登る”というアクションが、ここまで直感的かつ快感を与えてくれるものなのかと、プレイしながら感心してしまいました。

特に高い建造物に登りきった瞬間の爽快感は格別。

そして、そこから見下ろす街並みの景色がまた美しい。十年以上前のゲームとは思えないほど、世界観の作り込みがしっかりしていて、思わず何度も立ち止まって見入ってしまうほどです。

◆ 登ることが目的になるゲームデザイン

ただ「登れる」だけでなく、高所に到達することにはちゃんとゲーム的な意味が用意されています。

特定の高所を制覇することで、周囲のマップが明らかになり、体力ゲージに関わるポイントが得られるという要素もありました。

この“登ることが目的になる”という設計が、探索に明確な動機を与えてくれます。

登るだけで終わらない。何かを得るために登る。その繰り返しが、プレイヤーの中に自然とモチベーションを生み出してくれるのです。

◆ 暗殺者の仕事は調査から始まる!

「アサシン」という名前から、プレイヤーは“殺し屋”として鮮やかにターゲットを仕留めていく快感を想像するかもしれません。

しかし本作では、メインターゲットにたどり着くまでに、街中での情報収集や足取り調査といった準備段階が必須とされています。

これは実質“サブミッション”に近い扱いでありながら、メインストーリーの進行と直結しているため、避けて通ることはできません。

こうした段取りの存在は、リアリティの演出や世界観の構築に貢献している一方で、

「序盤から終盤まで、やることがほとんど変わらない」という単調さも目立ち、特に後半はやや作業感が強くなってしまいました。

最初こそ、情報を集めてじわじわとターゲットに迫っていく流れに高揚感を覚えましたが、同じパターンの繰り返しが続くと、次第にテンポが気になってくるのも事実です。

◆ 素晴らしいステルスアクションと「気配を消す」遊び

とはいえ、「暗殺者」ならではの立ち回りも本作の大きな魅力。

特に気に入ったのが、市民の群れに紛れ込んで気配を断つというアクション。

見張りの兵士が警戒しているエリアに、神学者の一団に紛れて何食わぬ顔で潜入する――

こういった「人の心理を利用したステルス行動」がゲームのシステムに落とし込まれているのは、本当に面白いと感じました。

「堂々と侵入するスリル」「気づかれずにターゲットに接近する静かな緊張感」

この一連の流れこそ、アサシンクリードが“暗殺ゲー”としてのアイデンティティを確立した瞬間だと感じます。

マップの広さも十分で、10年以上前の作品とは思えない街の精巧な作り込みと、登って眺めたくなる建造物のデザインにも惚れ惚れしました。

◆ 暗殺者なのに戦士!? ステルスが崩れる後半戦

ここからは、戦闘パートについて触れていきたいと思います。

本来ならば、「一撃必殺の暗殺術」こそが本作の醍醐味。

簡単な操作で敵に近づき、背後からスッと仕留める爽快感はクセになるもので、アクションが苦手なプレイヤーでも十分楽しめる設計です。

しかし――

ミッション達成後に執拗に追ってくる敵兵たちとのバトルが頻発し、

結局、街中でバッタバッタと戦う展開が続くと、「アサシンというより戦士では?」と疑問を抱くようになりました。

特に終盤は、大勢の敵と正面から戦うことが前提のようなバランスにシフトしており、

「もはや暗殺じゃない」とツッコミたくなるシーンもしばしば。

操作面では、攻撃ボタン連打&カウンター主体というシンプルな仕様ですが、

連戦になると親指が痛くなってくるのは、筆者がオッサンだからでしょうか……(笑)

ただし、操作が単純であるぶん、アクションが原因で詰むことがないのは救いでした。

テクニカルな操作に頼らずとも勝てる設計は、多くのプレイヤーにとって優しさでもあると思います。

◆ 物語の軸:現代と過去の交錯、そして“人としての矛盾”

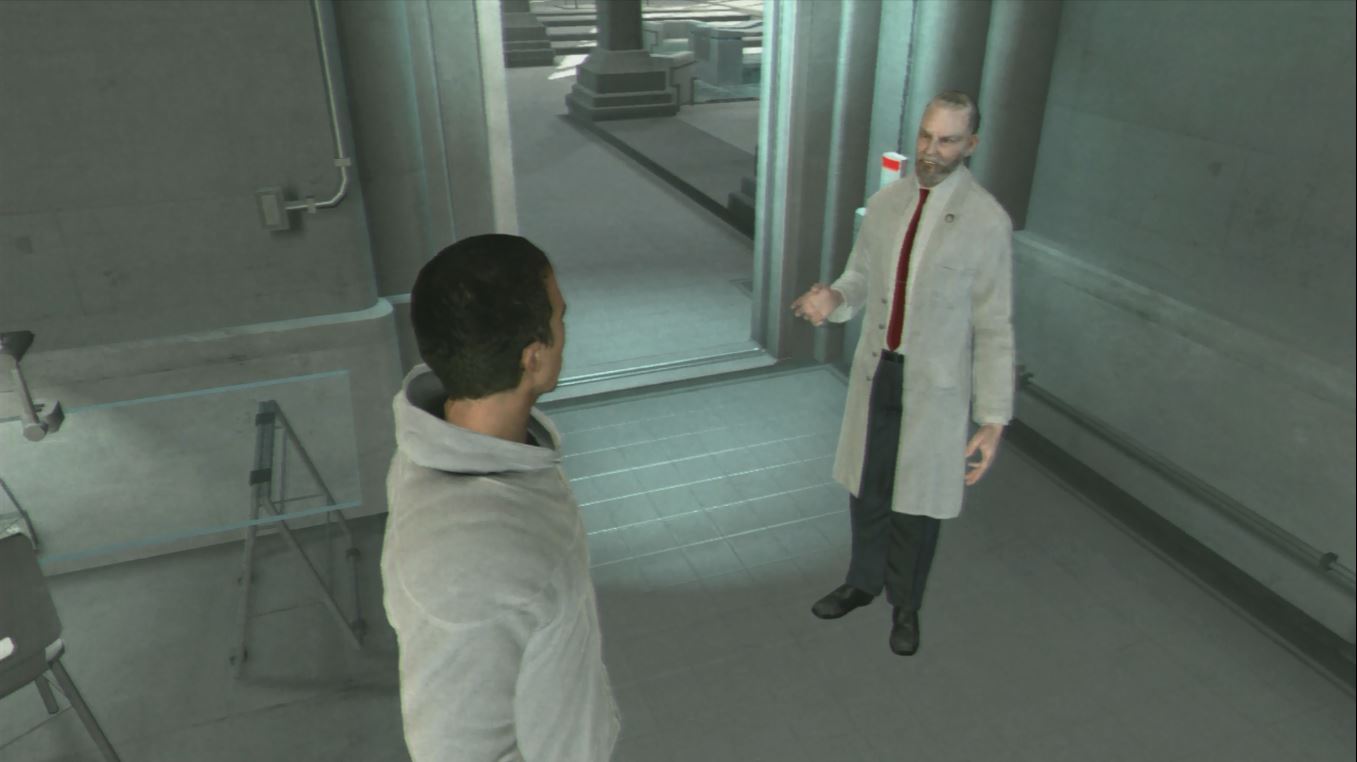

本作は、過去だけでなく現代パートも交互に進行します。

“アニムス”という装置を通じて、主人公デズモンドが祖先アルタイルの記憶を追体験するというSF的な設定も斬新でした。

現代パートは基本的に会話中心で、テンポが落ちる部分もありましたが、

「なぜアサシンの記憶を追う必要があるのか?」という疑問が少しずつ明かされていく構成は、ミステリとしての魅力も兼ね備えています。

そして、敵を倒すたびに交わされる**「死に際の対話」**――

そこに描かれるのは、単なる善悪では語れない人間ドラマ。

アルタイル自身も任務を通じて、己の信念と現実との間で葛藤を抱きます。

「ただの殺し屋」ではなく、「信念のもとに行動する人間」として描かれている点が、アサシンクリードという作品を深くしていると感じました。

◆ まとめ:いま遊んでも光る“原点の完成度”

『アサシンクリード1』は、今の視点から見れば不便なところや、繰り返し要素の多さが目立ちます。

ですが、ゲームとしての設計思想や、シリーズの核となるアイデアは、すでにこの時点でしっかりと存在しており、その完成度に驚かされます。

ビジュアルや操作性の古さを感じつつも、**「暗殺者であるとはどういうことか」**を真っ向から描いたストーリーは、

今なお多くのプレイヤーに響く要素を持っています。

ようやく筆者も、シリーズの“扉”を開けることができました。

次回は、すでに購入済みの『アサシンクリード2』をプレイ予定!

進化の具合や、アルタイルとは異なる主人公の視点などを楽しみに、引き続きレビューしていきます。

◆ 他プレイヤーの評価は?

実際に今作を遊んだユーザーの声を見てみると、

-

「シリーズの原点としては最高。だが繰り返し感がキツい」

-

「現代パートが当時から評判悪かったけど、今や見る目が変わる」

-

「街並みやパルクールの基礎がすでに完成されているのがすごい」

といった声が多く、やはり“初代らしい荒削りさ”と“今でも楽しめる核の部分”が共存している作品だと再認識できます。